きょうだい一緒の保育園に通わせたい!

これは、きょうだい児を育てる多くのママ・パパが口をそろえて言う願いごとです。

送迎は1か所で済むし、行事も1回でまとめられるし、兄弟そろって同じ園にいると安心感もあります。

私も三人の子どもを育てるワーママとして、「きょうだいは絶対一緒の園に」と思っていました。

……が、現実はそう甘くありませんでした。

この記事では、きょうだいで保育園が別々になってしまった私の体験談と、日々の乗り越え方、

さらには別々園による思わぬメリットまで紹介します!

これを読めば、きょうだいで別々の園になっても怖くない!!

そもそも「きょうだい同じ園」って、なんでそんなに大事?

送迎がラクになる

仕事前のバタバタした朝に「まずはこっちの園、次はあっちの園」と走り回るのは、想像以上の重負担です。そこに子どもの登園渋りが重なると、カオスを通り越して「お母さんも一緒に仕事休んじゃおっかな」と意識が飛んでしまうこともあります。子どもの安心感

年齢が違うとクラスも異なることが多いですが、そうはいっても園内で年齢を超えた関りはあります。行事の時にお姉ちゃんがいる…お散歩のときに弟を見かけて手を振る…たったそれだけでも、子どもにとっては大きな安心感があります。イベントもまとめて参加できる

運動会、発表会、遠足……保育園のイベントは楽しいけれど、親にとってはスケジュール調整が大仕事。同じ園なら1回で済むのに、別々だと「今週は2連続発表会」というカオスもありえます。時にはイベントが重なってしまい、片方を泣く泣く不参加となる場合も。

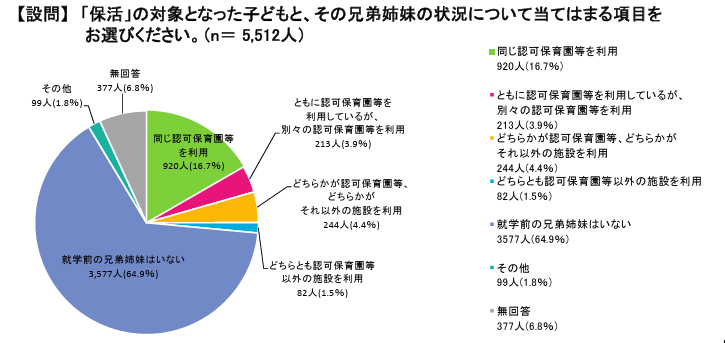

データで見る「きょうだい別々」の実態

厚生労働省が行った調査によると、保活をした家庭のうち、きょうだいを同じ認可保育園に通わせているのは全体の16.7%。一方で、別々の園に通っている家庭は3.9%でした。

(出典:厚生労働省「保育所等利用実態調査」)

「未就学のきょうだい児がいる」という家庭だけに絞って考えると、実に31%の割合の方が、きょうだい別々の園に通っていることになります。3割って結構多いですよね。

送迎2倍、準備2倍、イベントも2倍……。ママ・パパは一気に「スーパーマルチタスクヒーロー」へと強制進化させられるのです(進化キャンセルBボタンはありません)。

なぜ保育園はきょうだいで別々になるの?

「一緒がいい!」と思っていても、どうしてきょうだいが別々の保育園になってしまうのか。その理由を2つご紹介します。

定員オーバーと年齢別の空き状況

まず第一に、定員オーバーです。駅前の園、園庭が広い園、保護者の負担が軽い園などは人気の傾向があり、10人の募集に対して希望者が200人、なんてこともありえます。

また、クラス年齢ごとの空き状況の偏り。例えば、4歳児クラスには空きがあっても、1歳児クラスは希望者が多くて空きがゼロ。

こうなると、上の子は入れるけれど、下の子のクラスの空きが足りずに別の園を選ばざるをえない、というパターンが生じます。

自治体の入園調整ルール(点数制・優先制度)

次に、自治体ごとの制度です。ほとんどの地域では「利用調整」と呼ばれる仕組みがあります。家庭の状況や就労時間などを点数化し、この点数で入園の優先順位が決まります。

その中で「きょうだいが既に在園中であること」を加点要素にしてくれる自治体もあります。例えば、京都市は「きょうだい同一園入園希望」の場合、点数をかなり引き上げ、希望があれば同じ園に優先的に入れるように制度を改めています。(city.kyoto.lg.jp)

ただし、注意点があります。あくまで、「優先して入れるように加点する」というだけで、希望した園に空き枠がなければ、制度があっても別の園になることがあります。

とにかく、希望が通るかどうかは空き状況次第です。ここが「きょうだい同じ園希望=必ず叶う」ではないところ。つらみ。

三児ママのリアル体験談 ― きょうだい別々保育園の生活

ここからは、私の実際の体験談をお届け!

わが家の状況と最初の不安

我が家は三人。当時は長女2年生・次女年少、末っ子長男1歳児になるタイミング。

次女はもともと小規模保育園に通っていたので「次女と末っ子の同時保活」をしていました。

長女の通っていた保育園がとても気に入っていたので(Y保育園とします)、二人ともY保育園を第一希望に提出しました。

しかし結果は、次女は第二希望だったG保育園、末っ子長男は第一希望のY保育園に決まりました。

いや、別々でも、受かったことはとてもありがたいのです。しかも第一希望や第二希望に受かるなんて、そうそうない。私は恵まれている。

…でも、一緒がよかったよぉぉぉぉ~~~!!!

その日から、送迎、仕事の勤務時間、長女の帰宅時間との兼ね合いなど、何度もシミュレーション・話し合いの日々が始まりました。

実際の送迎と工夫

朝の送迎は「激烈!きょうだいシャトル便」。私の朝のタイムスケジュールをご紹介します。

| 6:50 | 朝ごはん準備(子どもたちは勝手に起きてくる) |

| 7:00 | 朝ごはん、保育園グッズ準備 |

| 7:40 | 長女、小学校に出発。下二人の着替え |

| 7:50 | 下二人に英語の動画を見せている間に自分の支度 |

| 8:05 | 出発、先に末っ子のY保育園へ |

| 8:35 | Y保育園をあとにし、次女のG保育園へ |

| 8:50 | G保育園をあとにし、帰宅 |

| 9:00 | 勤務開始(在宅勤務) |

Y保育園、G保育園、自宅はそれぞれ、自転車を使うと5分以内の場所に位置しています。

それでも2人を送ると、服を着たがらない・自転車に乗りたがらない・靴を脱がない・絵本を読み始める・ヘルメットのバックルを自分で締めたがる・園の玄関のカブトムシを延々と眺める…など、いたるところでイベントが乱発され、ストーリーをスムーズに進めることができません。

イヤイヤ大爆発なんてされた日には、

「朝の送迎:ミッションインポッシブル ~ 地雷はこんなところに ~ 」

と意識がトム・クルーズに飛びます。

そこで色々工夫しました:

朝ごはんのメニューは曜日固定にする

毎朝、メニューに迷わなくて済むように

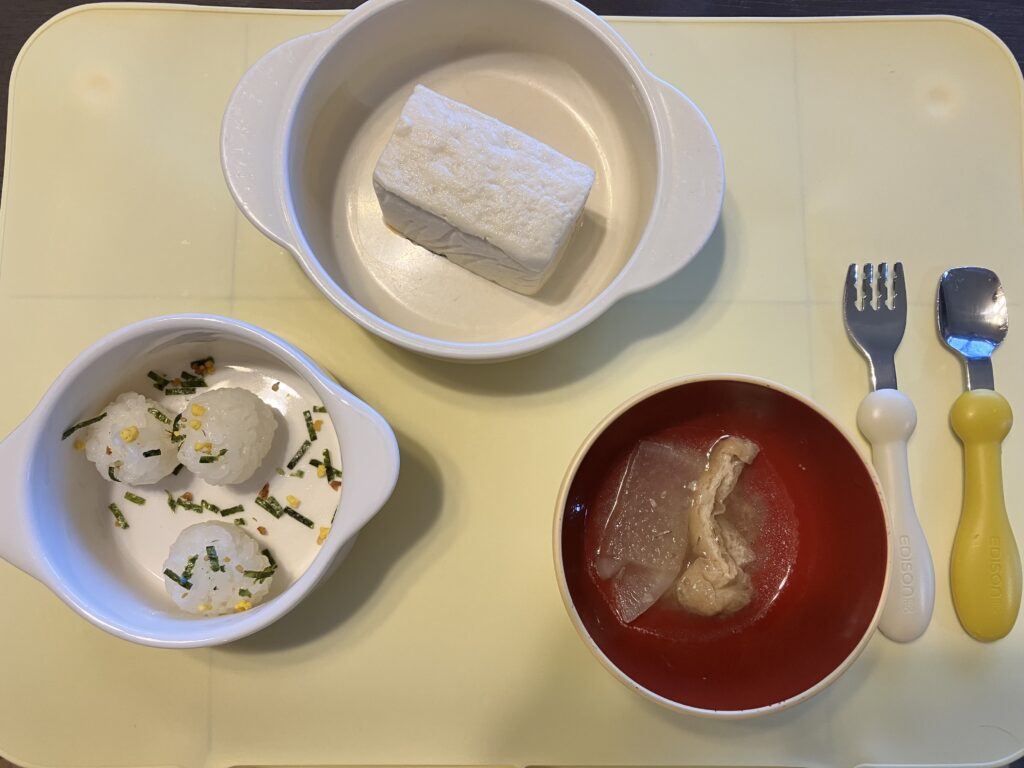

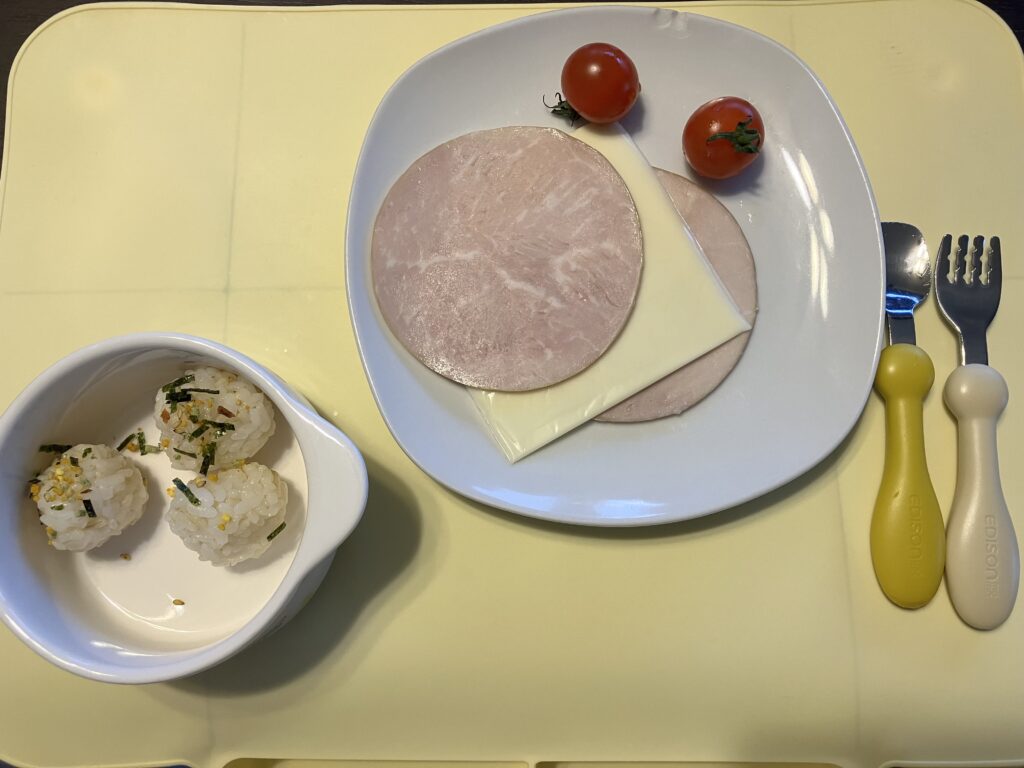

・月曜日…ハムとチーズ&ごはん

・火曜日…豆腐&ごはん

など、子どもの好き嫌いにあわせてメニューを固定しています。

これにより、何を食べさせようと悩むこともなくなり、買い物もシステマチックにすることができます!

Amazon Alexa大活躍

〇時になったら、どの子に声かけて何をやらせるか…と考えながら行動するのは脳のリソースの無駄遣い。

アレクサに「7:30になったら、長女に歯磨きするよう声かけをする」など分刻みでリマインダーをかけ、「お母さんにガミガミ言われなくても行動できる」環境を作っています。

子どもいわく、アレクサの機械的な声のほうが行動に移しやすいんだとか。

動画を効果的に使う

我が子が通っている英語教室では、自宅学習として英語の動画が見られるようになっています。子どもたちはそれを見るのを楽しみにしているので、

「朝ごはん・着替えが終わったら英語の動画を15分だけ見る」

という約束にして、着替えるモチベーションにしています。

動画タイムは、私が出かける準備をする大切な時間です💦

我が家は、ごはんの最中にはテレビや動画は絶対見せません。

モチベーションの源は無駄遣いさせません笑

送迎タイムは余裕をもって

このように朝の準備をシステマチックにすることで、送迎の時間にゆとりを持たせています。

ある程度、地雷を踏んでも…イヤイヤされても…カブト虫トラップにはまっても…

少しは待ってあげられるようになりました。

これでだいぶ、私の心理的負担は少なくなりました!

勤務形態の見直し

私は、フルタイムではありますが完全リモートワーク。

子どもが3人に増えるタイミングで、在宅勤務じゃないと家が回らないと思って転職しました。

結果的に、きょうだい別々の園でもなんとか対応できる体制になっていました。

転職を伴う勤務形態の見直しは難しいかもしれませんが、

時短にしたり、リモートワークができるように依頼したり…

とにかく無理せず日々を送れるように、見直してみてはいかがでしょうか。

外部リソースに頼る

子育ては一人だけでなんとかしようとしてはいけません!

アドレナリンで乗り切るのではなく、持続可能な、人間としての尊厳を守れる毎日を過ごしましょう❤

そのためには負担を分散させる=人に頼ることがなにより大事です!

私は、自治体の子育てサポートさんに、週に何度かお迎えを依頼しています。

手続きが少し煩雑ではありますが(サポートさんを見つけるのに時間がかかる、事前の説明会への参加や面談が必要など)、見つかってしまえばとても頼りになる存在です!

他にも、ベビーシッターを使うときもあります。

ベビーシッターさんは、お迎えももちろんですが、預かってもらっている最中の時間の充実っぷりが素晴らしいです!たくさん遊んでくれます。

そんなこんなで、なんとかきょうだい別々の園でも一家で楽しく暮らしています。

きょうだいが別々の保育園になるデメリット

きょうだいが別々の保育園の場合のデメリット、悲しくなりますが紹介します!

送迎の負担が4倍増

2か所の送迎だと2倍、じゃないんです。一か所迎えに行くと、「疲れたもう帰りたい!」or「もっと遊びたい!」とごねる子を何とかなだめて、二か所目に迎えに行き、そこで仲間(きょうだい)が増えたうえでもう1ラウンドが始まります。

子どもって、なぜか人数が増えると戦闘力が激増ししますよね。。

行事やイベントが重なる大変さ

運動会、発表会、親子参観。園ごとに日程が違うと、両方に出るために予定を空けたり、準備物を2倍用意したりする必要があります。

地味に、年に1回ある引き取り訓練(仕事の早退が必要)も2回あるのが痛かったりします。

ただ、私の場合は、長女の運動会・次女の運動会・末っ子長男の運動会がいずれも「小学校の校庭」を使用して開催されるため、同一の場所を借りるということになるので運動会が重なることはありませんでした!

そうでない場合、秋の運動会シーズンは日程が重なりがちです。。

保護者同士の交流が分かれる

園ごとに保護者の方々・保育士さんが異なりますから、連絡網やママ友・パパ友関係も分散。

上の子の園でやり方に慣れても、下の子の園では全く初めての行事だったりしますので、お兄ちゃんお姉ちゃんがいる他の保護者の方にリサーチが改めて必要になったりします。

〇〇の行事の時、あれ持っていくと役立ったよ!などのママ友からのリアルの声って大事ですよね…!

実はあった!きょうだい別々園のメリット

実は多くのメリットも感じています!

「別々」にもいいところはたくさんあります。思わぬ発見や、良いことが実はいっぱい!

私が実際感じたメリットを紹介します。

それぞれの園の良さが分かる

一つの園しか経験していないと、それがスタンダードになってしまい「基準と比べてどうなのか」がよくわかりません。

二か所通わせていると、「Y園は行事に力を入れていて、団結して物事を進める力がつきそうだ」「G園は子どもたちの自主性を尊重していて、物事を自分で決める力がつきそうだ」などの良さが見えてきます。

逆に、おかしいなと思ったことも客観的に見ることができますので、園に対して冷静に意見を伝えることもできます。

お迎えに同時に行かなくてもいい

通常は、保護者の仕事が終わったらすみやかにお迎えに行きますよね。

そうは言っても、仕事を早退して子どもの予防接種に連れていく場合、一人はお迎えに行き、もう一人は病院が終わるまで引き続き園で預かってもらえると助かりますよね。

一つの園に通っていると、一人を迎えに行ったら自動的にもう一人もお迎えする必要がありますが、園が別々の場合、もう一人はしれっとそのまま預かってもらえます笑

…実は習い事も、この方式で通わせています…(小声)

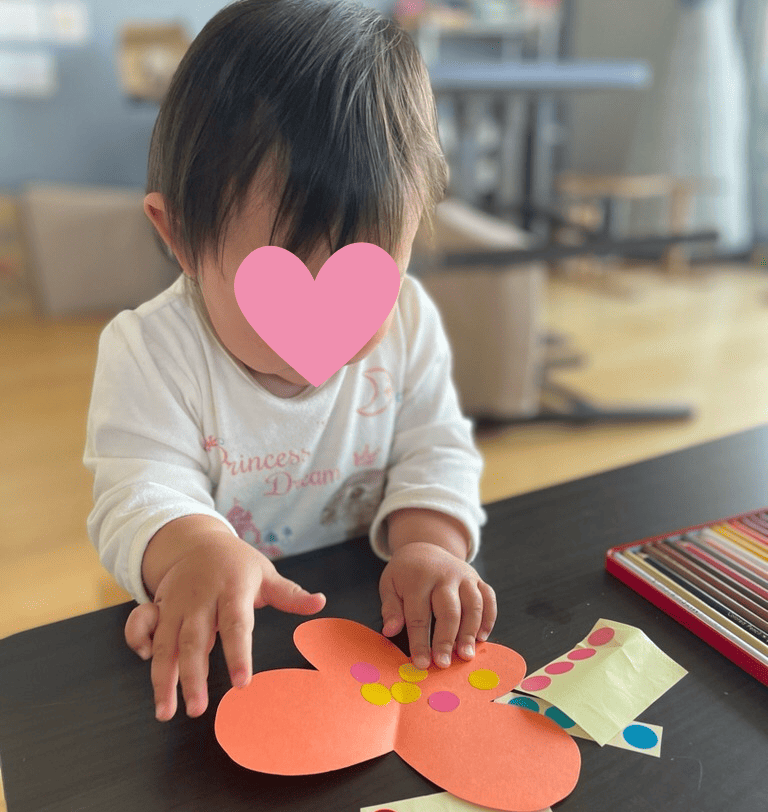

実は子どもも多様性を学んでいる

「一つの園しか経験していないとそれがスタンダードになってしまう」というのは、親側もそうですが実は子どもにとってもそうです。

園のやり方が、実は自分の園だけのもので、他の園ではまた違った特色があるんだということを実は学んでいます。

わが子たちも、少しずついろんなことに寛容になっていき、「これもいいけど、そっちもいいよね」という「お互いを認め合う」姿勢がだんだんみられてきたなぁと思います。

SNSやママ友の間ではこんな声も:

- 「最初は別々で大変だったけど、子どもがそれぞれの園の自慢話をしてくるのが嬉しい」

- 「送り迎えの時間を短縮できる工夫をしたら、意外とストレスが減った」

- 「上の子は大きい保育園だったけど、下の子は小規模保育園だったので丁寧に見てくれたので結果的に良かった」

まとめ ― きょうだい別々でも大丈夫!

「きょうだい同じ保育園に」は親の理想であり、たくさんのメリットがあります。

でも、「別々」になってしまったら、それもまた悪くない選択肢です。むしろ、別々であることが子どもにとっていい成長の機会になったり、親にとって新たな工夫と発見をもたらすこともあります。

大切なのは、デメリットを受け止めつつ、メリットを活かすこと。

送迎のルートを工夫したり、持ち物や時間の段取りを前もって準備したりなど、小さな工夫が大きな違いを生みます。

保育園が別々でも、子どもたちの笑顔・成長・そしてきょうだいの絆はちゃんと育ちます。あなたがもし「うちも別々になって大変…」と思っているなら、心配しすぎないで。「別々」がもたらす良いことも、いっぱいありますよ!